「幕開けの足跡」シリーズの更新になります。

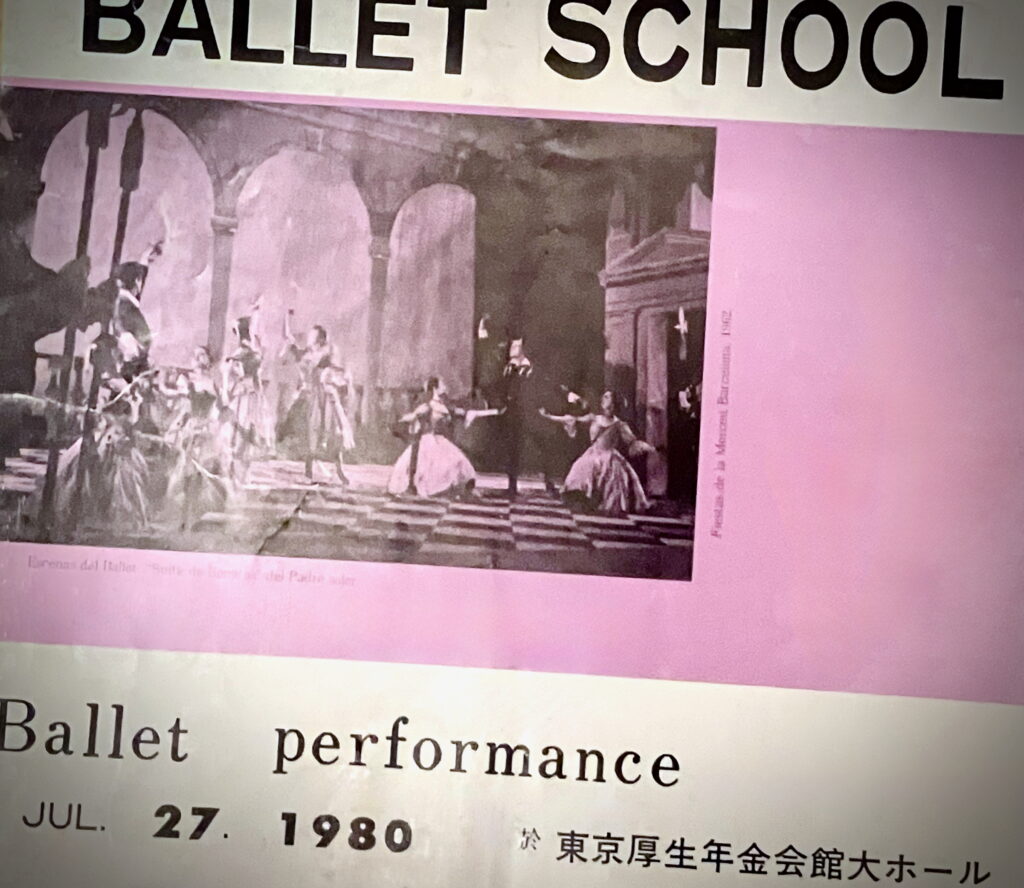

今年の執行バレエスクールの発表会まであと2週間と間近に迫っていますが、今回は1980年の発表会の挨拶文を紹介したいと思います。

1980年の発表会では《ヘンゼルとグレーテル》が上演されました。この作品は、祖父が脚色・演出を手がけ、祖母が振付を担当したオリジナル作品のようです。

前年1979年にはプロコフィエフの《シンデレラ》を上演しており、この年も引き続き物語性のある全幕作品への取り組みが続いていました。

1982年のおもな出来事

まずは1980年がどんな年だったのかを振り返ってみましょう。

- ソ連のアフガニスタン侵攻継続:冷戦の緊張が高まる

- モスクワ五輪開催:日本を含む西側諸国がボイコット

- レーガン大統領当選:アメリカで保守回帰の流れ

- 日本の自動車生産台数世界第1位:経済大国としての地位確立

- ジョン・レノン殺害事件:音楽界に衝撃

- 第二国立劇場建設用地決定:初台の東京工業試験所跡地に

1980年は東西冷戦の緊張が頂点に達した年だった。前年末のソ連によるアフガニスタン侵攻を受けて、アメリカをはじめとする西側諸国がモスクワ五輪をボイコットし、日本も参加を見送った。日本は自動車生産台数がアメリカを抜いて世界第1位となり、経済大国としての地位を確固たるものにした。

1980年6月(日)東京厚生年金会館 大ホール

それでは、1980年の発表会プログラムの挨拶文を掲載します。

「バレエの美しさは皆様の協力でこそ生かされる」

昨年プロコイエフの「シンデレラ」をやって一年、今年も発表会の時節となった。

私共のこのバレエ団は勿論小さい生徒達も素人なりに一生懸命ではあるが未だ専門家として観客にお見せ出来る程ではない。それに比べこの頃の我がバレエ界の発展には驚ろく位、それにバレエ、オペラの為の第二国立劇場の建設もようやく軌道に乗って来たとの事、この際何時もいう様に只建物だけでなく是非共附属のバレエ養成所を実現して欲しい。

昔私はべルリンの市立オペラ劇場(現在は国立)で毎朝十時からバレエ団員に歌手達も交えて(世界的歌手マリアイボーギン等一緒に)バレエの授業を受けたのを思い出す。この様に世界中のどのオペラ劇場でも専属の養成所があればこそ一糸乱れぬ美しさが舞台に生かされる。

残念ながら我国では個々のバレエ団では技術の進歩はあっても国で生活保証された養成機関がない為に、主役級は別にして舞台全体に統一されたポルドブラの指先きや視線迄に美しさがない。それに筋のあるバレエで気になる事はキャラクターの不足、つまり洋風の演技力の勉強がなされていない。外国では踊手のオーデションに踊りの技術と共に演技力が重要な課題となっている。これはモダンダンスの場合も同じ事がいえる。

私事になるが二年がかりで今私の五十年間の舞踊の記録を本にしようとあと書きを終えた。ついこの原稿とが一緒になって会の挨拶文の積りがぐちっぽくなってまった。

ー執行正俊

この年の挨拶文では、バレエの内容よりも、バレエと社会との関わりについて言及しています。個人の教室や個々のバレエ団だけでは限界があり、国を挙げた支援体制と、観客をはじめとする社会全体の協力があってこそ、真のバレエの美しさが舞台に現れるという内容です。

祖父が理想としたのは、ベルリンで体験したような劇場附属の養成所システムでした。そこでは技術だけでなく、「一糸乱れぬ美しさ」や演技力まで含めた総合的な教育が行われ、舞台全体に統一された美が生まれていました。このような環境は、個人の努力だけでなく、社会全体がバレエの価値を理解し、支援することによって初めて実現できるものだと感じていたようです。

なお、挨拶文で言及されている「五十年間の舞踊の記録」とは、翌年1981年(昭和56年)に出版された祖父の自伝「華麗なる輪舞」のことです。この本は僕のブログでも度々紹介しており、ライムライトの図書館の原典ともなっている記録です。

この年の発表会では《ヘンゼルとグレーテル》が上演されました。

《ヘンゼルとグレーテル》について

《ヘンゼルとグレーテル》は、有名なグリム童話なのでご存じの方もいると思いますが、簡単にあらすじを紹介しておきます。

貧しい木こりの夫婦とその子供ヘンゼルとグレーテル。食べ物に困った両親に森に置き去りにされた兄妹は、お菓子でできた家を発見する。しかし、その家の主は子供を食べてしまう魔女だった。知恵を使って魔女を退治した兄妹は、無事に家族のもとに帰る。

この作品は、フンパーディンク*が1893年に作曲したオペラとして世界的に有名です。しかし、バレエ作品としての確立された版は見つからず、発表会での上演は、祖父の脚色・演出、祖母の振付によるオリジナル作品だった可能性が高いと考えられます。

*ドイツの作曲家エンゲルベルト・フンパーディンク(1854年-1921年)

家族愛と知恵の大切さを描いた親しみやすい物語は、これ以降も何度か発表会の演目として再演されています。

祖父の願いが実現したように見える現代

祖父が挨拶文で熱望した第二国立劇場は、祖父の死後、1997年に新国立劇場として開場し、同時に新国立劇場バレエ団も発足ました。

そして、この挨拶文で祖父が最も重要視していた附属のバレエ養成所も、2001年に新国立劇場バレエ研修所として開設されました。現在は4年間の全日制一貫研修を行い、これまで109名の修了生を輩出。その中には新国立劇場バレエ団でプリンシパルを務める4名をはじめ、国内外のバレエ団で活躍するダンサーたちがいます。

祖父が憂慮していた「国で生活保証された養成機関」「統一されたポルドブラの美しさ」「演技力の向上」といった課題は、現在の新国立劇場バレエ研修所のカリキュラムに活かされています。バレエテクニックに加え、演技基礎研修、歌唱、バレエ史、美術史、栄養学、身体解剖学など、まさに祖父が理想とした総合的な教育が実現されているのです。

まとめ

一見、祖父の期待していた未来は実現されたようにも見えますが、現在のバレエ界を取り巻く状況はもう少し複雑です。祖父のようにバレエに対する国からの支援をもっと充実すべきだという声がある一方で、多くのバレエ団が文化庁などからの補助金や助成金なしでは存続できない、公演が打てないという現実もあります。

また、現在は減少傾向にあるとはいえ、世界的にも比較的大きなバレエ人口を持つ日本において、その7割が個人経営のバレエ教室であり、バレエ団の公演よりも教室のレッスン代が日本のバレエ界を支えている側面も見逃せません。祖父が挨拶文で「私共のこのバレエ団は勿論小さい生徒達も素人なりに一生懸命ではある」と表現したように、個人教室の生徒たちの情熱と努力が、実は日本のバレエ界の基盤を形成しているのです。

真に重要なのは、バレエ団やバレエ教室が国や自治体に過度に依存することなく、自立した収支安定を図れるような取り組みや、そうした成長を促す国の支援の方かもしれません。

僕が広報や制作のお手伝いをしている、スタジオアルマが参加するかんだ文化芸術プロジェクト、舞踊劇「食ってきな!-神田食味連着奇譚・蕎麦の巻-」ですが、おかげさまで平成編のチケットはすでに完売。昭和編のチケットも満席が近づいている回が出てきました。

とくに8月10日の千秋楽は間もなく完売となります。まだチケットをご購入いただいていない方はお早めにお買い求めください。

もう一つ、お知らせがあります。

「食ってきな!-神田食味連着奇譚・蕎麦の巻-」の映像配信チケットの販売が開始されました!遠方にお住まいの方や、平成編の劇場チケットが購入できなかった方も映像配信で公演をご覧になることができます。

★配信チケットのご予約はこちらから★

また、劇場で昭和編をご覧の方には、平成編の映像配信のお得なクーポンが配布されますので、昭和編はぜひ、劇場に足をお運びください。

★昭和編の劇場チケットのご予約はこちらから★

詳しくは、こちらの公式ページをご確認ください。

最後までお読みいただき、有難うございます!

ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は

水曜・土曜日の朝7時に更新しています。

Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、

ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。

皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。

コメント