久しぶりの「バレエの歴史」シリーズのアップデートです。

今日は、「ディベルティスマン」の起源について書いてみたいと思います。ディベルティスマンとは、幕物のバレエの中で挿入される、物語の本筋とはあまり関係のない様々な踊りのことです。

例えば《くるみ割り人形》では、2幕にチョコレート(スペイン)、コーヒー(アラビア)、お茶(中国)といった異国情緒漂う踊りが挿入される。一応、1幕でおもちゃの国やお菓子の国を主人公クララが旅するので、物語と無関係ではないのだけど、これがなくても物語は成立する。

バレエが大好きな方には色々な踊りが見られて楽しい場面なのですが、僕のようなバレエ素人から見ると、物語の進行を妨げているようで苦手に感じることを過去の音声配信で話しました。

この音声配信にリスナーさんからご意見をいただき、「そもそもディベルティスマンが挿入されるようになったのはなんでだっけ?」と言うことに興味を持ったワケです。

ディベルティスマンの語源と本来の意味

まず「ディベルティスマン」という言葉から確認してみましょう。フランス語の「divertissement」は「本筋からはずれたもの」「気晴らし」を意味します。

17-18世紀のフランスでは、オペラや演劇の中に挿入される歌や踊りの場面を指していました。つまり、メインのストーリーを一時中断して、観客に「気晴らし」を提供する娯楽的な要素だったのです。

ですから僕が「ストーリーから外れていて苦手」と感じるのは、ある意味で正しい反応なのかもしれません。

ディベルティスマンの誕生:17世紀後半フランス

ディベルティスマンが確立されたのは、17世紀後半のフランスです。以前のブログで紹介したジャン=バティスト・リュリが、作詞家フィリップ・キノーと組んで「トラジェディ・リリック」という新しいオペラ形式を創造しました。

トラジェディ・リリックは、古代ギリシア・ローマの神話や英雄叙事詩などを題材にした荘厳で格調高いオペラのことです。

このトラジェディ・リリックの各幕には、ミニバレエ・シーンが挿入されていて、これが「ディベルティスマン」と呼ばれたのです。重厚で格調高いオペラの合間に、軽やかなバレエが「気晴らし」として演じられました。

シリアスなテレビドラマの途中でCMが流れるみたいな感じかな?

一方、同時期に市民の日常的な出来事を題材にしたコメディ・バレエという軽妙な舞台芸術もありました。セリフや歌、バレエを組み合わせた新しいスタイルの作品です。

18世紀オペラ・バレエでのディベルティスマンの発展

18世紀に入ると、コメディ・バレエとトラジェディ・リリックが合体するような形で「オペラ・バレエ」が誕生します。

アンドレ・カンプラの《優雅なヨーロッパ》(1697年)やジャン=フィリップ・ラモーの《優雅なインドの国々》(1735年)が代表作で、これらの作品では各場面が異国情緒豊かな設定になっていました。「寛大なトルコ人」「ペルーのインカ人」「未開人(アメリカ)」など、それぞれの場面には船の難破や火山の噴火といった派手な見せ場がありました。

当時のヨーロッパ各国は海外植民地の獲得を競っており、異国の踊りを披露することは、そのまま王政の権力と支配地域の広さを示すことにも繋がっていました。

トラジェディ・リリックの頃は、バレエ自体がオペラの「ディベルティスマン」だった。割合で言うとオペラ9:バレエ1みたいな感じ。それが、オペラ・バレエの時代になって、オペラとバレエの割合が5:5になり、より作品の中核を担うようになった。

啓蒙思想家たちの批判とバレエの独立

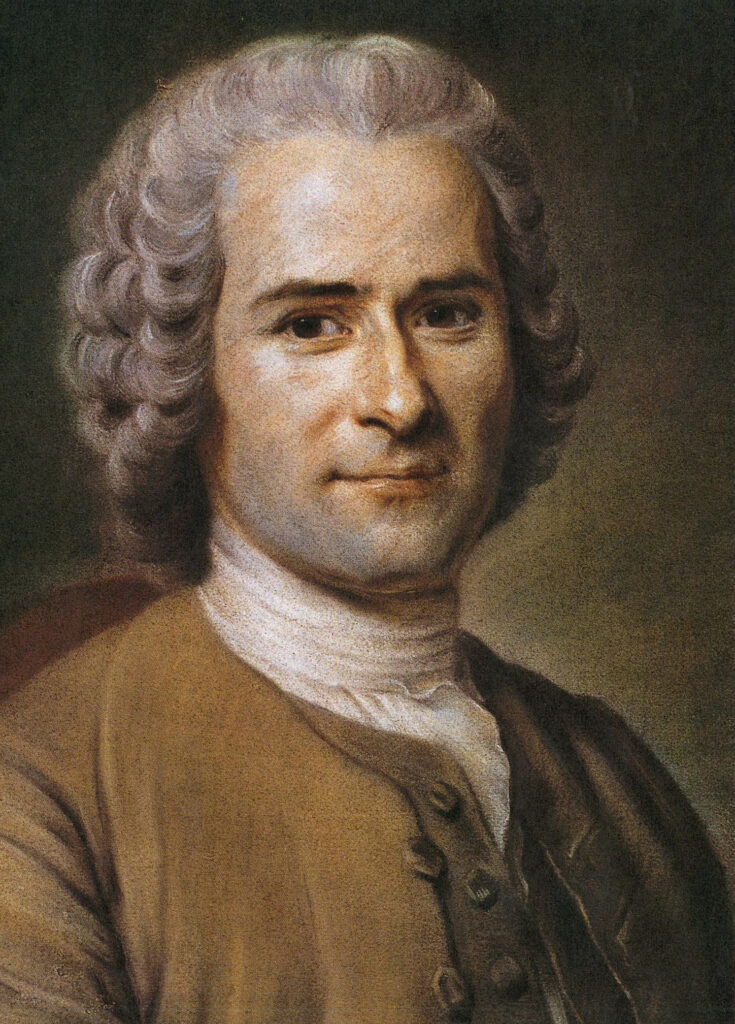

腐敗がする王政に対し、国家の主権は人民にあると批判した人。

しかし18世紀後半になると、王政に不満を持つ啓蒙思想家たちがこのディベルティスマンを批判し始めます。

ジャン=ジャック・ルソーは「オペラの中に入るバレエは、物語を途中で中断させるから不要ではないか」と痛烈に批判しました。

18世紀後半のフランス王朝は度重なる戦争と貴族の贅沢三昧で腐敗しきっていた。国民の生活は苦しく、王権を誇示するような踊りにはイラっとしたんじゃないかな。

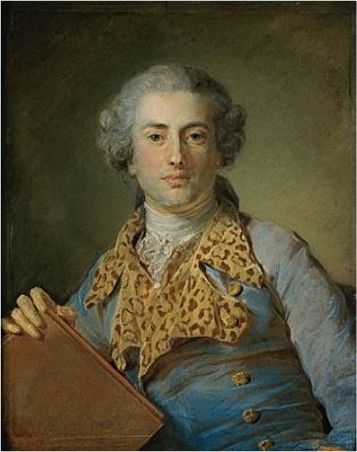

また、ドゥニ・ディドロは当時のバレエを「単なる装飾芸術で体操的な見世物」と評し、バレエは物語を表現すべきだと主張したのです。

興味深いことに、ディドロは批判的でありながらも、イタリアの旅芸団「コンメディア・デッラルテ」のパントマイム技法をバレエに取り入れることを提案しました。セリフでは表現できないものを身体動作で表現するパントマイムの手法が、バレエの表現力を高めると考えたのです。

今日のバレエの基礎を築いた人

この批判と提案を受けて、ディドロと交流のあったジャン=ジョルジュ・ノヴェールが「バレエ・ダクシオン」を確立します。これは一貫した物語を、セリフも歌も用いず、ダンスとパントマイムだけで表現する、現代のバレエに近い独立した芸術でした。

このようなムーブメントは、イギリスやオーストリアなど、ヨーロッパ各国でほぼ同時期にはじまります。

フランス革命とバレエ界の激変

ここで重要な歴史的転換点があります。1789年のフランス革命です。

革命によって絶対王政が終わり、パリ・オペラ座も大きく変わりました。これまで宮廷や貴族社会が支えてきたバレエの観客層が、新興ブルジョワジーや市民階級に代わったのです。

この観客層の変化は、ディベルティスマンの内容にも影響を与えました。革命前は王権を賛美し、神話的な異国情緒を楽しむものでしたが、革命後は愛国心と市民的価値観を表現するものへと変化したのです。

バレエの演目そのものも革命を賛美する「ラ・マルセイエーズ」や「自由への捧げもの」など、愛国的で市民的な内容に変化した。

ロマンティック・バレエ期の革新:物語と一体化したディベルティスマン

ブログの冒頭で、「ディベルティスマンは物語の進行を妨げるようで、苦手。」と書きましたが、じつは唯一の例外があります。それが、ロマンティック・バレエ期のディベルティスマンです。

このブログを書くにあたって、色々と調べた結果、その謎が解けました。

フランス革命後の混乱期を経て、1830年代からロマンティック・バレエの時代が到来しました。

僕のブログでも再三紹介している、「恋愛・異世界・異国情緒」が特徴の、ロマン主義の影響を強く受けたファンタジックなバレエです。

ロマンティック・バレエの代表作である《ラ・シルフィード》(1832年)や《ジゼル》(1841年)において、ディベルティスマンは単なる「気晴らし」から、物語の核心を支える重要な装置へと変貌しました。『ジゼル』の2幕で精霊ウィリーたちが踊る「バレエ・ブラン」は、まさに物語のクライマックスそのものです。

この変化こそが、僕がロマンティック・バレエのディベルティスマンに違和感を感じにくい理由なのです。それは物語から逸脱するのではなく、物語の最も重要な部分を表現する手段となったからです。

ロシアでの貴族的ディベルティスマンの復活:19世紀の「揺り戻し」

興味深いことに、18世紀後半に啓蒙思想家たちからの批判やフランス革命を経て衰退した貴族的なディベルティスマンが、19世紀後半のロシアで「復活」します。

フランスは革命により王政が崩壊しましたが、ロシアは依然として皇帝による絶対王政が続いていました。その時期に、フランスからロシアに渡った人物こそ、「クラシック・バレエ」を確立したマリウス・プティパです。

マリウス・プティパが振付けたクラシック・バレエの傑作群では、ディベルティスマンが「本筋」と「気晴らし」の中間のようなバランスで使われています。《白鳥の湖》第3幕の「各国の踊り」、《くるみ割り人形》お菓子の国での「各国の踊り」、《眠りの森の美女》第3幕のオーロラ姫の結婚式での童話キャラクターたちの踊りなどがその例です。

これらの場面はなくても物語上は支障ありませんが、完全に「本筋から外れた」ものではなく、物語の設定の中に巧妙に組み込まれています。お祝いの場面だったり、夢の中の世界だったりと、ストーリー上のつながりを持たせているのが特徴です。

僕たちが外国の音楽を聴く時って、歌詞の意味は分からなくてもメロディーに感動したりってあるよね。きっとロシアでも物語より、踊りそのものを見ることの方が受け入れやすかったんじゃないかな?

まとめ:ディベルティスマンは現在も必要なのか

今回、改めてディベルティスマンの歴史を辿ってみて、この形式が時代と共に様々な変遷を経てきたことが分かりました。

ずっと続いてきた伝統というよりは、時代の流れにあわせて内容が変容したり、機能そのものが根本的に変化していたことも明らかになりました。

特に重要な発見は、ロマンティック・バレエ期においてディベルティスマンが物語の核心部分を表現する重要な装置に変化したことでした。つまり、ディベルティスマンを一概に「物語の進行を妨げるもの」と断じることはできないのです。

そこで、冒頭の僕の疑問「ディベルティスマンは現在も必要なのか」に立ち返りたいと思います。

冒頭でも触れたように、ディベルティスマンはバレエが大好きな方々にとっては、様々な踊りが見られる楽しい場面です。一方で、僕のようなバレエ素人から見ると、ディベルティスマンは依然として「物語の進行を妨げているように感じる」存在でもあります。

ちょうど王政の中にあったオペラ・バレエが啓蒙思想家から批判されたように、現在のクラシックバレエにおいても、「みせる側」が見せたいバレエと「みる側」が見たいバレエの間に齟齬が生じていないかを考えてみる必要がありそうです。

今後、バレエの魅力をより多くの人に伝えるためには、二つのアプローチが考えられるでしょう。

一つは、従来のディベルティスマンを保持しながら、その価値をより明確に伝えること。

もう一つは、現代の観客の感覚に合わせてディベルティスマンを再構成することです。

どちらが正解というわけではありませんが、この問題をバレエ教室の発表会というミニマルな単位に落と込んだときにどうするべきか、僕の考えはまた別の機会にお話ししたいと思います。

ぜひ、あなたの意見も教えてください。

最後までお読みいただき、有難うございます!

ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は

水曜・土曜日の朝7時に更新しています。

Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、

ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。

皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。

コメント