久しぶりバレエ公演を観にいきます。

公演日は撮影の仕事が入っていましたが、それはもう光の速さでチケットを購入しました。

と言っても、入り口はバレエではありません。

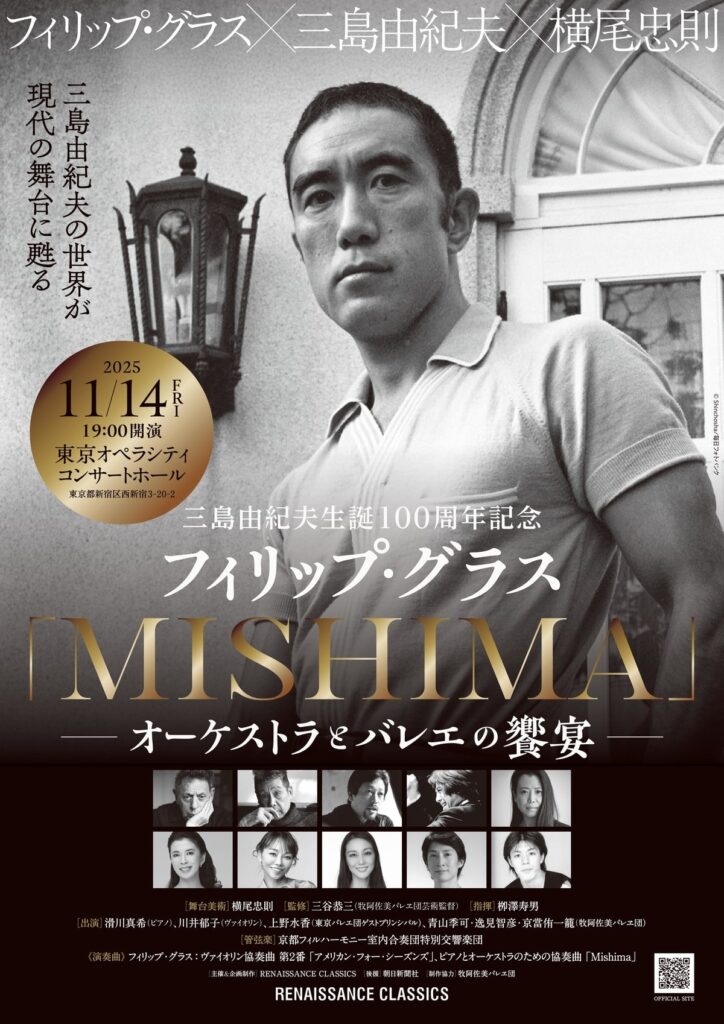

じつは今年は三島由紀夫の生誕100年でして、それを記念して色々とイベントが開催されるのですが、僕がチケットを購入したイベントはフィリップ・グラスの《MISHIMA》です。

僕がこの公演に興味を持つようになったきっかけは、ポール・シュレーダー監督の映画『MISHIMA』(1985)でした。

カンヌ国際映画祭で最優秀芸術貢献賞を受賞し、緒形拳、沢田研二、佐藤浩市といった豪華キャストに加え、

石岡瑛子による壮麗な美術が織りなす、あまりに完成度の高い作品。

しかし日本では、三島由紀夫の遺族の反対によって長らく上映できなかった“幻の映画”でもあります。

この映画音楽を手掛けた人物こそ、フィリップ・グラスです。

そして今回のバレエ《MISHIMA》で、美術を担当するのが、僕のブログや音声配信でもお馴染み、三島本人と深い交流のあった横尾忠則です。

正直に言うと、僕はこの公演に出演するダンサーや振付家のことを知りません。

でも、「三島由紀夫」「フィリップ・グラス」「横尾忠則」――その三つの名前を見ただけで、すぐにチケットを買いたくなりました。

一方で、「こうした公演が少ないのはなぜだろう?」という疑問を持ちました。実際、《MISHIMA》も1日だけの公演です。

なぜ、こうした公演は少ないのか

もちろん、国内でも新作バレエは毎年いくつも生まれています。

けれど、それらの多くは「バレエを観る人」のために作られていて、

「バレエをまだ知らない人」の入口として設計されているものは少ないように感じます。

バレエの世界は、“再演文化”で、作品の持続性を重んじます。

少し調べてみましたが、日本の有名バレエ団*は全公演の90%は既存の作品の再演で、新作は10%以下の割合でした。

『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』のように、何度も上演され、磨かれ、継承されていく。

それは歴史をつなぐ美しい営みですが、同時に、新しい文脈を取り込みにくい構造でもあります。

バレエ教室がバレエ文化を底支えしている日本は、客層もバレエ経験のある人、あるいはその関係者が多くを占めます。もしかしたら、そのような状況下で観客が知らない新作を上演するのは、主催側にとってもリスクとコストが大きいのかもしれません。

*東京バレエ団/新国立劇場バレエ団/Kバレエカンパニー/スターダンサーズバレエ団/NBAバレエ団/谷桃子バレエ団の過去10年の公演数から計算

観客の興味は、ジャンルの外にある

一方で、僕のようにバレエのコアファンではない観客の関心はもう少し自由です。

誰が踊るかよりも、「何とつながっているか」に心が動きます。

たとえば、“村上春樹作品をテーマにしたダンス”や、“坂本龍一の音楽による舞台”なら、

バレエを普段観ない人でも、すっと関心の回路が開くはずです。

逆に言うと「つながりのない新作」は古典作品よりもなおさら足が遠のきます。年に数回だけ高いチケット代を払って公演を観に行くわけですから、選択肢になるのは「絶対外さない名作」か「自分の興味・関心と繋がっている新作」のどちらかでしょう。

映画『MISHIMA』のフィリップ・グラスの音楽には、独特のミニマルなリズムと精神性があり、

それが三島由紀夫の世界と交わることで、思想と音楽が一体化していくような感覚があります。

そこにダンサーの身体と横尾忠則の美術がどう絡まり合っていくのか、考えるだけでワクワクします。

プロデューサーの不在 ―― 誰が“時代の空気”を仕掛けるのか

ここでひとつ、別の問題を挙げておきたいと思います。

それは、バレエの世界には「プロデューサー」がほとんど存在しないということです。

バレエでは、振付家や芸術監督といった“作り手”が作品の中心に置かれます。

つまり、作家至上主義が支配的なのです。

踊りという身体操作を伴う創作ですから、もちろんそれ自体が悪いことではありません。

ただ、その結果として「時代の空気を読み、観客と作品を結びつける人」――

いわば“座組をデザインする存在”が見えにくくなっているように思います。

たとえば映像の世界では、プロデューサーが時代の空気を読み取り、

社会的なテーマや観客の関心に基づいて企画を立ち上げることが多くあります。

どんな監督や脚本家を組み合わせれば、新しい視点が生まれるかを考え、

“作品と時代をつなぐ構成”をつくるのが彼らの仕事です。

日本で一番有名なプロデューサーといえばスタジオジブリの鈴木敏夫さんじゃないかな。ジブリが新作の企画を考えている時、宮崎監督は「毛虫のボロ」を作りたがっていたけど、鈴木プロデューサーが「もののけ姫」の方が今しか作れない、時代にマッチしていると強く推して、「もののけ姫」の制作がはじまったのは有名な話。

けれどバレエの世界では、その役割がしばしば振付家や芸術監督の内部に吸収されてしまいます。

結果として、観客と作品の間にあるはずの“共鳴の回路”が、

映像作品で言うところの「企画段階」で細くなってしまうのです。

ディアギレフというモデル ―― “編集者”が時代を動かす

ただ、バレエ界にもかつてその回路を太くつなぎ、一時代を築いた人物がいました。

それがセルゲイ・ディアギレフです。

彼は自ら踊らず、振付も行わず、

けれども画家・作曲家・ダンサーを結びつけ、時代を動かす舞台を次々と生み出しました。

ピカソ、ストラヴィンスキー、ニジンスキー――

そのすべてがディアギレフという「時代の編集者」のもとで出会ったのです。

今、バレエ界に必要なのは、まさにこの“編集の目”ではないでしょうか。

作家を尊重しつつも、社会とアートの接点を企画し、「いま何が観られるべきか」を提案できる人。

それがいれば、観客の入口はもっと多様になる。

僕はそう感じています。

個人的には、こういった作品作りをコンテポラリーダンスやモダンダンスに

分けて考えるのではなく、「バレエの定義の拡張」として考えてみたい。

まとめ:バレエが広がるための“もうひとつの回路”

バレエをもっと広げていくには、

「誰が踊るか」だけではなく「何を軸に表現するか」という視点を、

もう少し大胆に変えてみてもいいのかもしれません。

文学、音楽、美術、そして哲学――。

それらがバレエという器に注がれたとき、

新たな観客は“ジャンルの外側”からでも作品の中に入っていける。

《MISHIMA》が面白いかどうか、今の段階では分かりません。

ただ、少なくとも僕をワクワクさせてくれたのは、もしかすると、バレエという枠の向こう側に、

まだ見ぬ「文化の交差点」が広がっているからかもしれません。

最後までお読みいただき、有難うございます!

ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は

水曜・土曜日の朝7時に更新しています。

Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、

ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。

皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。

コメント