早いもので、2025年も年の瀬が迫ってきていますね。

最近はバレエから少し遠い話題が多かったので、今日はがっつり、バレエの話をしましょう。

すでに作成した「幕開けの足跡」シリーズの、1975年の記事から2025年まで、10年ごとに記事を書いていって現代にどう繋がっているのかを定点観測してみようと思い立ちました。

今回は1975年の10年後、1985年から始めます。

1985年のおもな出来事

まずは1985年がどんな年だったのかを振り返ってみましょう。

- プラザ合意:G5各国がドル高是正に合意。これを契機に円高が急速に進行

- 日本航空123便墜落事故:8月12日、群馬県御巣鷹山に墜落。単独機としては史上最悪の520名が犠牲に

- 男女雇用機会均等法成立:女性の社会進出を後押しする法的基盤が整う

- つくば科学万博開催:「人間・居住・環境と科学技術」をテーマに3月から9月まで開催

- ゴルバチョフ書記長就任:ソ連でペレストロイカとグラスノスチを推進

- ミハイル・バリシニコフが映画『ホワイトナイツ/白夜』に出演:グレゴリー・ハインズと共演

- モーリス・ベジャール率いる20世紀バレエ団が来日:《ボレロ》などを上演

- 新国立劇場の建設計画が本格化:バレエを含む舞台芸術の拠点整備へ

1985年は、プラザ合意によって日本経済がバブル経済へと向かう転換点となった年だった。一方で、日航機墜落事故という痛ましい航空事故も起き、当時小学生だった僕は飛行機に乗るのが心底怖くなった。この事故は、1970年代から80年代にかけて、全世界の航空機の乗客数・運行数が急増していたことが背景にある。バレエ界では、バリシニコフがハリウッド映画に出演して話題を呼び、ベジャールの来日公演が行われるなど、国際的な交流が活発化していた。

1985年7月28日(日)東京厚生年金会館 大ホール

それでは、1985年の発表会プログラムの挨拶文を掲載します。

「長い様な早く来たこの一年」

去年はジゼルをやって最早一年亦皆さんに日見ゆる時が来た。私にはこれが十年分に値する程良い事悪い事が重ってあっと云う間に今日が来た。良い想出は去年十一月文化庁の私の入賞作品「愛の果実」が文化庁助成公演で郵便貯金ホールで成功裡に上演出来た事を、御後援下さった皆様に厚く感謝します。次に悪い事と云えば、去年の七月発表会を控え突然病に倒れ、会の事や亦秋の文化庁助成公演を前に(胃潰瘍)死んでもやる積りで入院せず毎日注射に通い十月末に全快した。そして文化庁助成公演を無事に終えると亦今年二月突然前立腺で入院、長年の糖尿があるので先づ其を完全に治してから施術するとの事で合せて三箇月程入院した。そんな訳で今は元気になり今日の会を迎えた次第。その間私の身辺や皆さんに大変心配をかけ亦多数のお見舞を受けて申訳無く思って居る。我々舞踊に携わる者は一寸の油断や無理も許されない。常に充分の準備運動とあせらず、若し病気になったら恐れず、あせらず病気と仲良くなった積りで冷静に研究する事が第一だと思った。どうぞ皆さんも体を大切にして下さい。

ー執行正俊

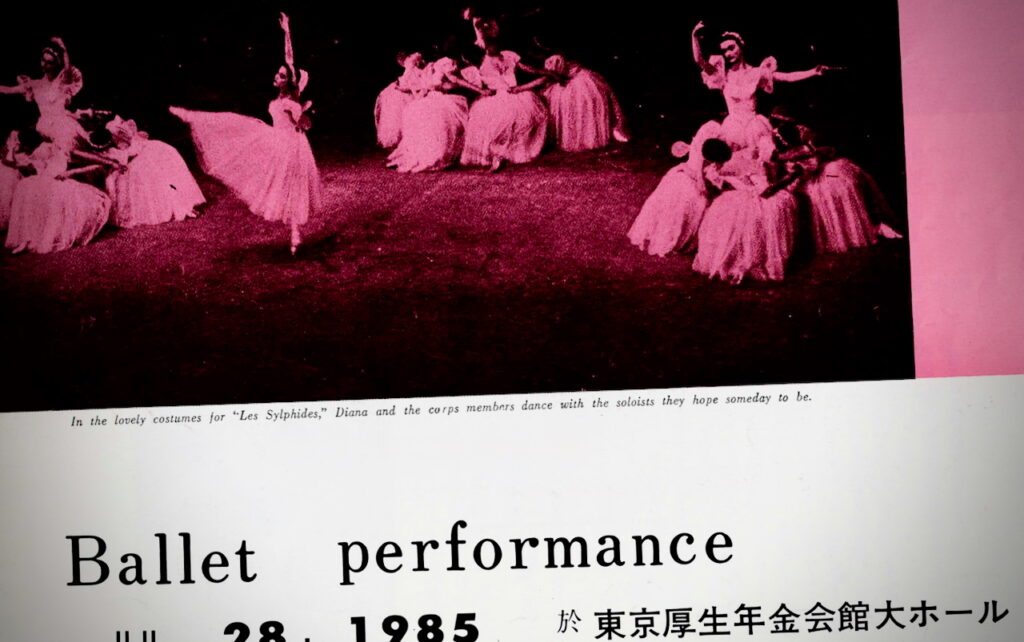

この年のプログラムは、Part1.小品集、Part2《ヘンゼルとグレーテル》、Part3《レ・シルフィード》という構成でした。

《ヘンゼルとグレーテル》は1980年以来5年ぶりの再演、《レ・シルフィード》は1974年の発表会以来11年ぶりの再演となっています。前年の1984年には《ジゼル》が発表会で上演されており、これは1975年以来9年ぶりの再演でした。

それぞれの作品内容は過去記事を参照してね。

挨拶文にあるように、祖父は1984年7月の発表会直前に胃潰瘍で倒れ、さらに1985年2月には前立腺の手術で3ヶ月入院するという困難な時期を過ごしています。

祖父の体調がすぐれなかったこともあってか、この年は定番作品が比較的短いスパンで再演されたり、息子である執行伸宜(僕の父)の振付を担当した作品《レ・シルフィード》が上演されたのではないかと思います。

また、1984年文化庁助成公演での創作作品《愛の果実》については、資料で確認できる限り、祖父の創作舞踊としては、最期の作品となっており、挨拶文の「死んでもやる積りで入院せず」という言葉から祖父の芸術家としての創作意欲の高さを感じられます。

ただ、どのような内容だったのか現時点では詳しく分かりません。新たな情報が得られ次第、後日追記したいと思います。

まとめ

高度経済成長期が終わり、バブル経済へと向かう過渡期にあった1985年。当時77歳を迎えた祖父は、健康問題に直面しながらも、舞踊への情熱を失わず活動を続けていました。

この年の挨拶文で印象的なのは、これまでの挨拶文とは異なり、非常に個人的で率直な内容になっている点です。バレエ界の動向や芸術論ではなく、自身の病気との闘いと、そこから学んだ教訓が中心となっています。

「病気と仲良くなった積りで冷静に研究する事が第一」という言葉は、長年舞踊と向き合ってきた祖父ならではの達観した視点です。

1974年の挨拶文では「世界はクラシックバレエから現代バレエへと進みつゝある」と時代の潮流を論じていた祖父ですが、1980年代には「コンテンポラリーダンス」という呼称が定着し、バレエはクラシックバレエから現代(=モダン)バレエという直進的な進化のみならず、非常に多様な発展を遂げました。

そのような状況の中、祖父自身が健康問題と向き合う中で、もしかしたら次世代への継承を意識し始めた時期でもあったのかもしれません。

実際、この年の発表会では息子である僕の父が振付を担当した作品が上演されています。

さて、ここから10年後。

世界は、バレエは、そしてバレエスクールはどんな発展を遂げたのでしょうか?

次の「幕開けの足跡」は1995年を取り扱います。

次回をお楽しみに!

最後までお読みいただき、有難うございます!

ブログは毎週火曜・金曜日、音声配信の「ライムライトのつぶやき」は

水曜・土曜日の朝7時に更新しています。

Xをフォロー、もしくはfacebookで「いいね」を押して頂けると、

ブログを更新したタイミングでX(旧Twitter)からお知らせします。

皆さんからのご意見・ご感想もお待ちしています。

コメント

こんにちは、こちらにコメントします。

お祖父様のあいさつ文、端的ですが読みやすく、そして伝わります。

父もですが、昔の人ってダラダラ書かないんですよね(笑)

また続きを楽しみにしています!

返信が遅くなり、申し訳ありません💦

そうですね。祖父の文体は少し独特で、生真面目な性格が伝わってきます。

祖父は舞踊界全体の話をすることが多く、ブログではあまり紹介していませんが、祖母は生徒さんに語りかけるようなメッセージが多くて、二人の役割分担のようなものも感じられます。